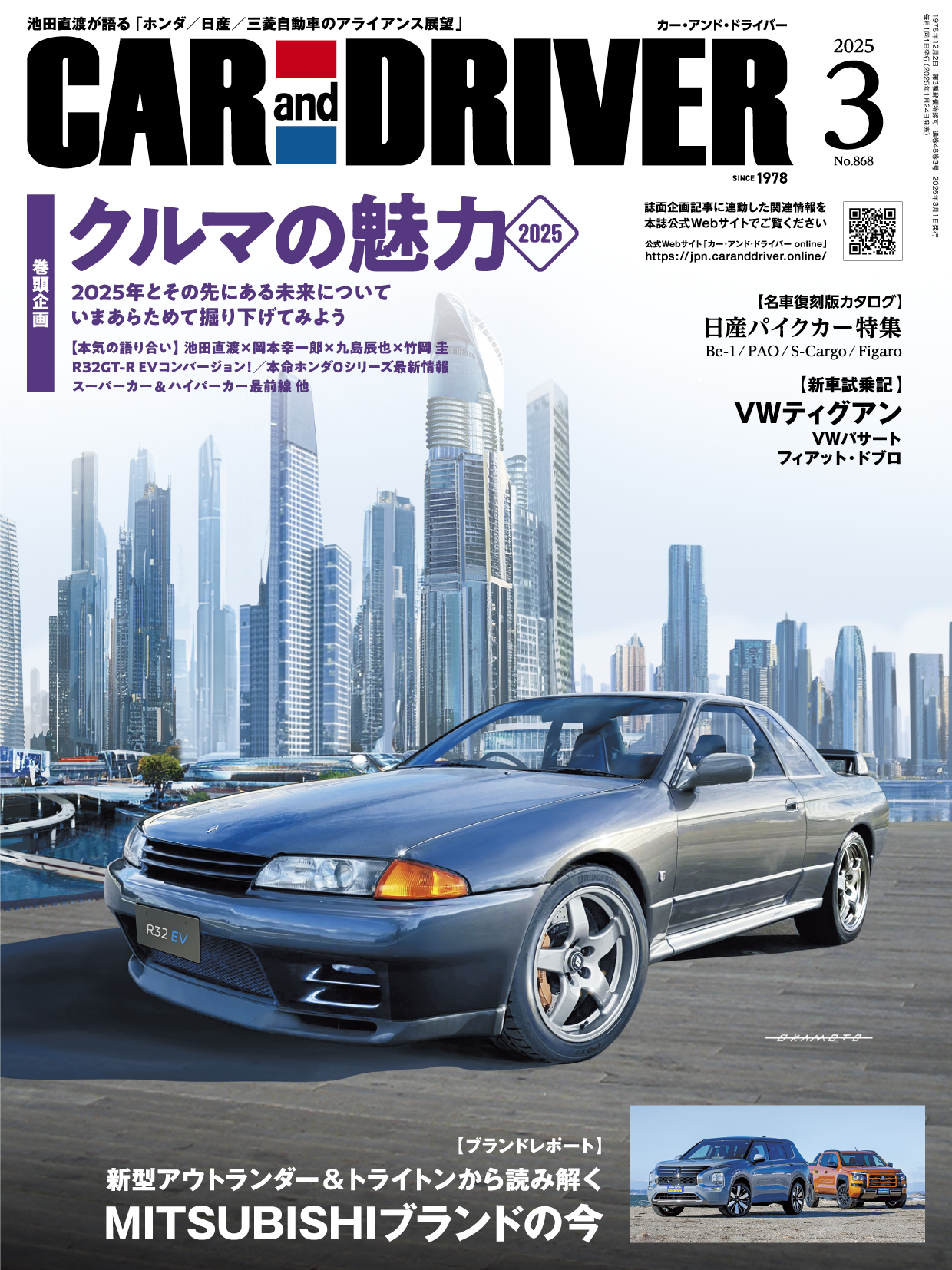

【表紙のクルマの物語】日産R32 EV(2025年3月号)

RB26ユニットの痛快サウンドや加速感を徹底再現。BEV技術を駆使して伝説のパフォーマンスを再生

今月号の表紙は「R32 EV」。伝説の名車R32スカイラインGT-RをEV化したスペシャルモデルである。その内容は本誌の別ページに詳しいので、ここではベース車のR32 GT-Rについて説明したい。

R32 GT-Rは「最強」にして、「最良」のスカイライン、その存在は日本自動車界の誇りである。発表は1989年5月、発売は同年8月だった。

スカイラインは、第2回日本GPでポルシェ904と熱きバトルを繰り広げた初代スカG(S54型)、そしてそれに続くハコスカGT-R(GC10型)で、スポーツイメージを確立する。しかし、その後は時代環境の変化で豪華で快適なツアラーに変貌。走りのイメージはしだいに希薄となっていた。

しかし、8代目で、スカイラインは再び走りを徹底的に磨き上げる。そのフラッグシップが16年ぶりに復活した“赤バッジのGT-R”だった。

R32型GT-Rは“Rの血統”に相応しく、サーキットでの勝利を念頭に開発された。また当時日産が掲げていた“901活動”(1990年代までにシャシー性能を世界一に引き上げる運動)の見事な結実でもあった。

レーシングフィールドでの勝利には圧倒的なパワーが必要である。そのためGT-Rは2.6ℓDOHC24Vツインターボ(RB26DETT型)を新開発する。排気量は参戦を予定していたグループAカテゴリーのレギュレーションにしたがった選択(ターボ係数1.7をかけて4.5ℓ以下)だった。

そのパワースペックは280ps/6800rpm、36kg・m/4400rpm。とはいえ市販状態でも実質パワーは300psオーバーといわれ、レーシング仕様では600psを簡単に生み出した。

標準で超大型の空冷インタークーラーをビルトインし、エキゾーストバルブは、ナトリウム封入中空タイプ、スロットルはレスポンスを重視した6連タイプだった。もちろんシリンダーブロックは肉厚で、過酷なレースシーンにそのまま対応する贅沢な設計を盛り込んでいた。

強烈なパワーを路面に伝える駆動システムは、電子制御4WDのアテーサE-TS。センターデフに組み込んだ油圧多版クラッチを電子制御することで駆動力を自在に配分する高度な4WDシステムである。安定性以上に速く走ることを目的としたハンドリング指向の4WD機構だった。

通常状態では基本的にFRだが、後輪のスリップ状況や、横Gに応じて最大50対50の範囲まで自在に駆動力をコントロールした。サスペンションは新開発の4輪マルチリンク方式。リアサスには素直なハンドリング特性をもたらす電子制御式スーパーHICASを組み込んだ。

ブレーキも強力そのもの。フロントが対向4ポッド式、リアが対向2ポッド式の大型キャリパーを備え、放熱性向上のためローターはドリルドタイプのベンチレーテッドタイプとなっていた。

GT-Rは速さをもたらす超強力な心臓と、パワーを確実に伝える足回り、そしてそれをしっかりと止めるブレーキを持った生粋のサラブレッドだった。もちろん獰猛な印象が漂うエクステリア、ドライバーとクルマの濃密な対話性能を突き詰めたコクピット空間にも抜かりはなかった。R32 GT-Rほどドライバーを熱くするスポーツモデルは、かつてなかった。

R32 GT-Rは、その開発手法も独特だった。すべてが実証主義。とにかく走り込むことでその完成度を高めていった。とくに仕上げの場として世界で最も過酷なドイツ・ニュルブルクリンク北コースを選び、納得のいくまで走り込んだ。そこでの苦闘がGT-Rにスペック以上の骨太さと、奥深い走りをもたらした。

世界一の性能を目指したモデルだからこそ、ポルシェやBMWが鍛えた場で徹底的に走り込んだのである。R32型GT-Rは基本的に日本専用モデルだった。しかし、その志は非常に高いものがあった。

GT-Rに込めたエンジニアの夢は、ステアリングを握るとすぐに体感できる。ポルシェのオーナーに、一目置かせた和製スーパースポーツ、R32 GT-Rは正真正銘の名車である。もちろんサーキットでも無敵を誇った。

![カー・アンド・ドライバーonline [CAR and DRIVER]](https://www.caranddriver.co.jp/wp-content/uploads/2023/09/cdonline-logo.png)