クルマを絡めてさまざまなスタイルで描く/佐原輝夫の好きな作品・代表作

興味あるテーマは、音楽と人物。クルマを絡めてさまざまなスタイルで描く

興味あるテーマは、音楽と人物 クルマを絡めてさまざまなスタイルで描く 1970年代からアメリカン・カルチャー、アウトドアライフ、スポーツ、クルマ、音楽など、多くのジャンルで作品を手がけてきたイラストレーター、佐原輝夫さん。そのスタイルは多彩で、複数のテーマを盛り込む構成の楽しさに心が躍ります。今回は、音楽+人物+クルマをテーマにした作品をご紹介いただきます。

* * * * * *

フリーになって50年、私はいろんなスタイルの絵を描いてきました。いただいた仕事に最適な表現方法を選んだり、クライアントの要望に合わせて描いているうちに、いくつかのタッチで描き分けるようになりました。どれがメインということはありません。

展覧会出品作の制作など、描く対象やスタイルの制限なく自由に描いた作品を発表できる機会には、音楽や人物など、自分が日ごろから興味があるものを描き、自分のさまざまなスタイルを知ってもらいたいと思います。とはいえ参加する展覧会は乗り物関係が多く、まったく無関係なものは適さないので、描きたいテーマになんとかクルマを絡めて構成を考えます。

音楽に関するテーマの場合は、描くミュージシャンの人生や曲の歌詞を調べ、クルマが登場する曲などを選び、そのミュージシャンにクルマの趣味があれば車種を特定し、イメージを膨らませます。

アメリカにはクルマにまつわる曲が多いですね。アメリカの人々にとって、クルマは人生の友です。愛する家族、恋人との時間、失恋、孤独、旅など、さまざまなシーンでクルマが重要な位置を占めるから歌にも歌われるのでしょう。

曲のタイトルに車名が入っている曲も多い。

ビリー・ジョー・スピアーズ『'57 シヴォレー』

ザ・リップコーズ『ヘイ・リトル・コブラ』

ビーチボーイズ『409』『リトル・ホンダ』

ロニー&デイトナス『GTO』

デビッド・リンドレー『マーキュリー・ブルース』

ブルース・スプリングスティーン『ピンク・キャデラック』

トム・ウェイツ『OL’ ’55』など。

また、主人公が乗るクルマが人気の映画やテレビシリーズもたくさんあります。クルマ以外ではトレインソング、長距離トラックのドライバー向けのトラッキンソングといったジャンルもあり、移動することがDNAといわれるアメリカらしい。これらの中からどれを描こうかと悩むのはけっこう楽しいです。

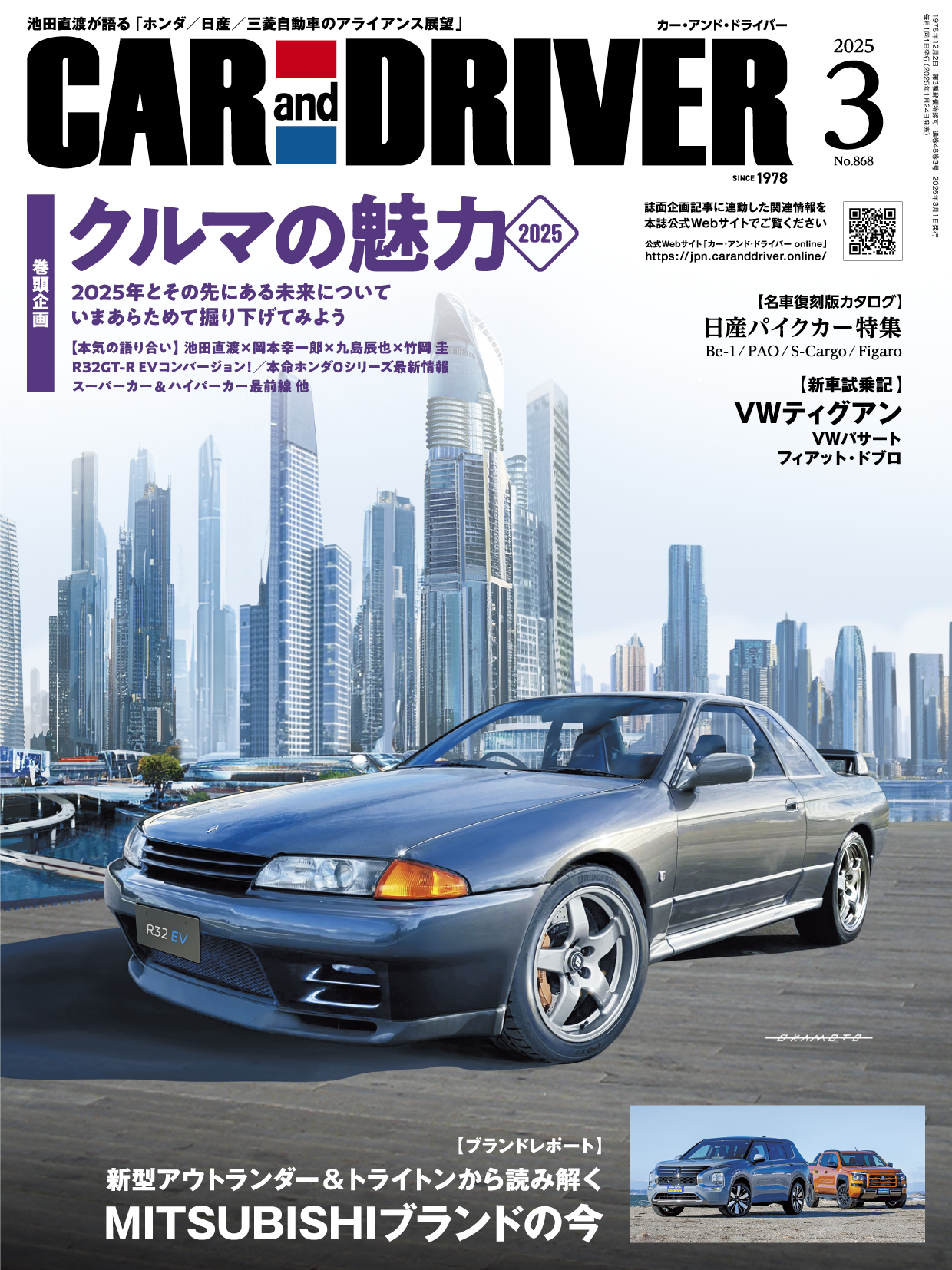

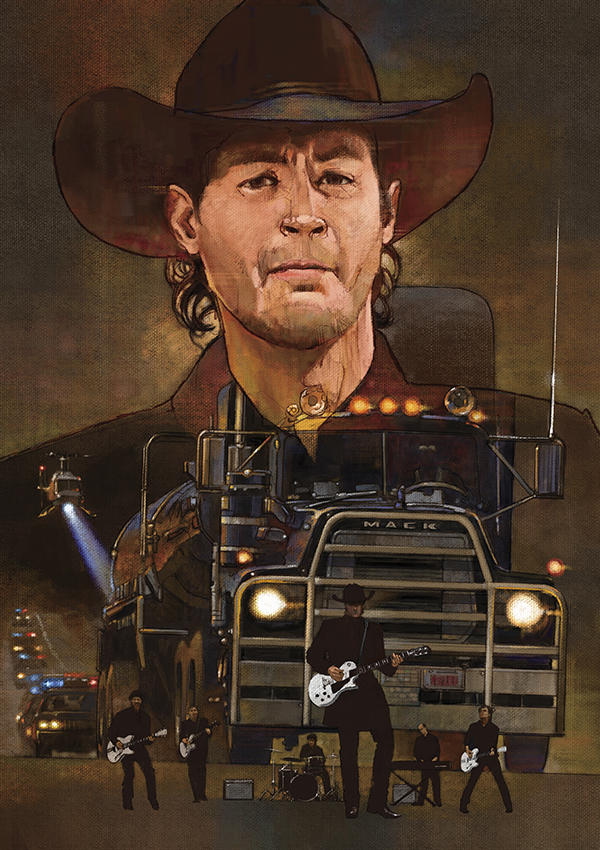

作品①『「CONVOY」Paul Brandt』デジタル作品 Corel Painter / Adobe Photoshop サイズ:4,171/5,770 pixel 制作: 2015年(制作期間2週間)

作品①は、『[CONVOY]Paul Brandt』。映画『コンボイ』のテーマを歌うカントリーシンガー、ポール・ブラント。バスバリトンの響きがかっこいい。映画の出来は悪かったのですが、登場するトラックと音楽だけはいまでも人気があります。主人公の駆るMACK RS700L タンカーはラジエターキャップのマスコットがアヒルのおもちゃの形なので『ラバーダック』と呼ばれます。些細なことから警察と敵対する羽目になってしまったラバーダックとそれを追うパトカー群。カーアクション映画の典型的なシーンとポール・ブラントを重ねました。

制作の技法では、遠近感を出すため、遠景をぼんやり描くのがポイント。適当ににじませたりぼかせばよいわけではなく、見せるところは見せるよう注意を払います。PCアプリ、フォトショップなどにあるボカシ機能などは使いません。

鉛筆描き(本物の鉛筆ではない)の線を完成時にどこまで残すかで絵全体のシャープさが変わるので、部分的に消したり重ねたり、いろいろ試してみました。夜のシーンにしたのは全体の色調を整えやすいことと、ヘッドライトやパトカーのライト類が効いてくるから。劇中にこのシーンはありません。

作品②『「The Night They Drove Old Dixie down」The Band』 デジタル作品 Corel Painter / Adobe Photoshop サイズ:8,657/7,228 pixel 制作:2023年(2019〜2023)

作品②は、『[The Night They Drove Old Dixie down]The Band』。The Bandのこの曲は、ジョーン・バエズがカバーしたナンバーがヒットしました。南北戦争で敗走する南軍を歌った曲で、歌詞に出てくるリッチモンド&ダンヴィル鉄道を調べ、資料を探して描きました。炎上する都市バージニア州リッチモンドは南軍の兵站に欠かせない鉄道網の要で、北軍の攻撃で壊滅したといいます。

作品は、制作開始から数年間の中断ののち、バンドの中心だったロビー・ロバートソン(右端)が亡くなったのを機に完成させましたが、2025年1月、最後の生き残りガース・ハドソン(右から2人目)が他界し、この絵の5人全員が世を去りました。

制作の際は、機関車には詳しくないうえに資料の写真の細部が不鮮明で、描くのはたいへんでした。人物の肌の色味は何度も試して全体のバランスで決めます。あとで色調整で変化させるのはあまり好きでないので、描きながら直していきました。何年か中断しても絵具が固まる心配もなく、またすぐ再開できるのはデジタル制作の大きな利点です。

インタビュアー/山内トモコ

さはらてるお/1952年、松本市出身。武蔵野美術大学造形学部商業デザイン専攻中退。デザイン会社勤務を経て1973年23歳でフリーとなる。多くの異なる作風で、2輪、4輪、アウトドア、モデル、ホビーなど幅広いジャンルで執筆。雑誌連載エッセイも多数。著作に『STRADA〜星野一義』(三栄書房・2017年)、『ROUTE66 ART BOOK〜あこがれのマザーロード〜』(八重洲出版・2022年)ほか。自動車アート七人展、AAFオートモビル・アート連盟会員。東京都在住

![カー・アンド・ドライバーonline [CAR and DRIVER]](https://www.caranddriver.co.jp/wp-content/uploads/2023/09/cdonline-logo.png)