【2025クルマの魅力】Toyota Woven City本格始動。未来のクルマ社会、ITS最前線

トヨタはCES2025で、モビリティのテストコース「Toyota Woven City」のPhase1の建設完了を発表した。Woven Cityは静岡県裾野市にあり第一期として約360人、最終的には2000人が暮らす街になる

今後、日本発信テクノロジーが世界標準になる

日本のITS(Intelligent Transport Sysetems/高度道路交通システム)を語るうえで大切なITS全体構想。これは1996年7月、関係省庁が一枚岩となり、9つの分野/21の利用者サービスとして定めたITS推進指針だ。

9つの分野とは、次のとおり。

1)カーナビ

2)ETC

3)安全運転支援

4)交通管制

5)道路管理

6)公共交通運行管理

7)商用車運行管理

8)歩行者支援

9)緊急車両管理である。

利用者サービスとして馴染み深いものに、カーナビの各種情報提供、ETCによる自動料金収受などがある。また安全運転支援では、危険警告や運転補助(いわゆる運転支援技術)や自動運転技術がすでにクルマに搭載されている。

しかしITSは全体像があまりにも大きい。クルマはもちろん、公共交通機関や物流の領域にまで及ぶ。ITSについて理解を深めるには、家にたとえるとわかりやすいだろう。家には、人が生活しやすくなるよう部屋を作るが、9つの分野は部屋に相当し、21のサービスは各部屋に置く家具にあたる。

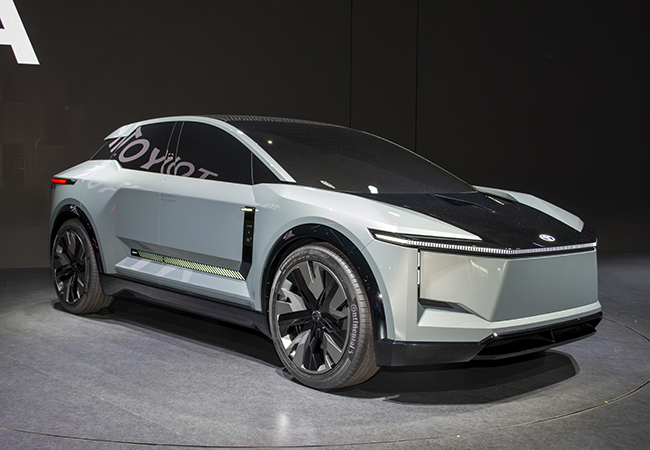

2025年1月7日、トヨタがCES2025 プレスカンファレンスでToyota Woven Cityの具体的なコンセプトを発表した。まさしく前述したITS≒家を拡大解釈した「都市」をテーマにしたプロジェクトだ。静岡県裾野市に建設中のToyota Woven Cityには第一期として約360人、最終的には2000人もの人たちが移り住むという。

2020年に開催されたCESで初めてコンセプト(当時はWoven Cityと命名)が発表され、目的のひとつに人とモビリティの新しい関係を築くことが盛り込まれていた。

ITSの発展は、人・クルマ・道の三位一体が要。Woven Cityではゼロから都市を造り上げることから、人・クルマ・道の融合を「3つの道」として提案。

1)ゆっくり移動するための人の道

2)スマートモビリティ(いまでいうところの特定小型原付)と人が共存する道

3)自動運転車両などが走る車両の道

以上が「3つの道」である。

2025年のToyota Woven Cityでは、空調メーカー、飲食や飲料メーカー、教育関連企業などに加え各種スタートアップ企業も参画する。そのうえで3つの道と共に、自動運転技術の開発や新たなモビリティの研究にも取り組んでいく。

ホンダも茨城県常総市とタッグを組み新しいモビリティのあり方を研究している。核となるのはHonda CIと呼ばれるマイクロモビリティだ。

同市に新しく設けられたアグリサイエンスバレー常総の中で、自動運転の開発プロセスで培った車両制御技術を使い、たとえば商店街のような人込みでも自律的な自動走行ができる車両をすでに走らせている。現状は監視スタッフが同乗しているが、2025年は無人走行、つまり利用者だけが乗車した状態での移動が実現する。

ホンダは将来的に、人の言語や感情を理解するAIをクルマに搭載することを目指している。ドライバーとAIが会話しながら、現在すでに運転支援技術で実現しているステアリングやアクセル、ブレーキの操作と、各種ITSからの情報をAI自ら活用するという。

たとえば、「この先にある見通しの悪い交差点では、左側から自転車が2台来るので気をつけてね!」とドライバーに言葉で伝え、危険な状態から遠ざけるのだ。実現すれば安全運転の強い味方になる。

日本で開発が進む運転支援技術やその先にある自動運転技術は、乗用車や商用車の世界では本格的な普及段階に入った。この先は単に普及させるだけでなく日本発の技術を国際的なルールとして世界中に拡大していく。これが日本のITS戦略だ。

成功事例はすでにある。ADAS(運転支援)分野では2019年に衝突被害軽減ブレーキが、2024年にはペダル踏み間違い時加速抑制装置が、いずれも国連(WP29/世界の自動車基準を決める機関)で決定された。2つとも日本発の技術で技術指針も「日本印」。つまり日本のADASが世界のルールになった。その集合体であるAD/自動運転技術にも日本発の技術がたくさん詰まっていくのは間違いない。もう、出遅れなんていわせない!

西村直人 NISHIMURA Naoto

にしむら なおと/1972年、東京生まれ。専門分野は自動運転技術など。開発ドライバー経験を活かし大型トラックやバス、トレーラーの公道試乗も行う。自律自動運転の研修会講師を継続的に拝命しつつ、安全運転管理者/副安全運転管理者の法定講習における講師を拝命。最近の著書は『2020年、人工知能は車を運転するのか』(インプレス刊)

- トヨタ、未来の実証都市「Woven City」の地鎮祭を実施

- トヨタのCASE戦略を担う投資ファンド、Woven Capitalが第一号案件として自動配送ロボティクス企業のNuroに出資

- Toyota Technical Center Shimoyamaで鍛え上げた改良版のレクサスISが世界初公開

- レクサスISがマイナーチェンジ。Toyota Technical Center Shimoyamaをはじめとする世界各地で走り込み、走行性能を徹底的に鍛え上げる

- TOYOTA GAZOO Racingとレクサスは「トヨタはクルマ好きを誰ひとり置いていかない」をテーマに東京オートサロン2023でブースを展開

- 【復刻版カタログ】THE SPORTS OF TOYOTA 、リアルスポーツを高らかに宣言した4代目スープラの雄姿(2000年)

Ranking

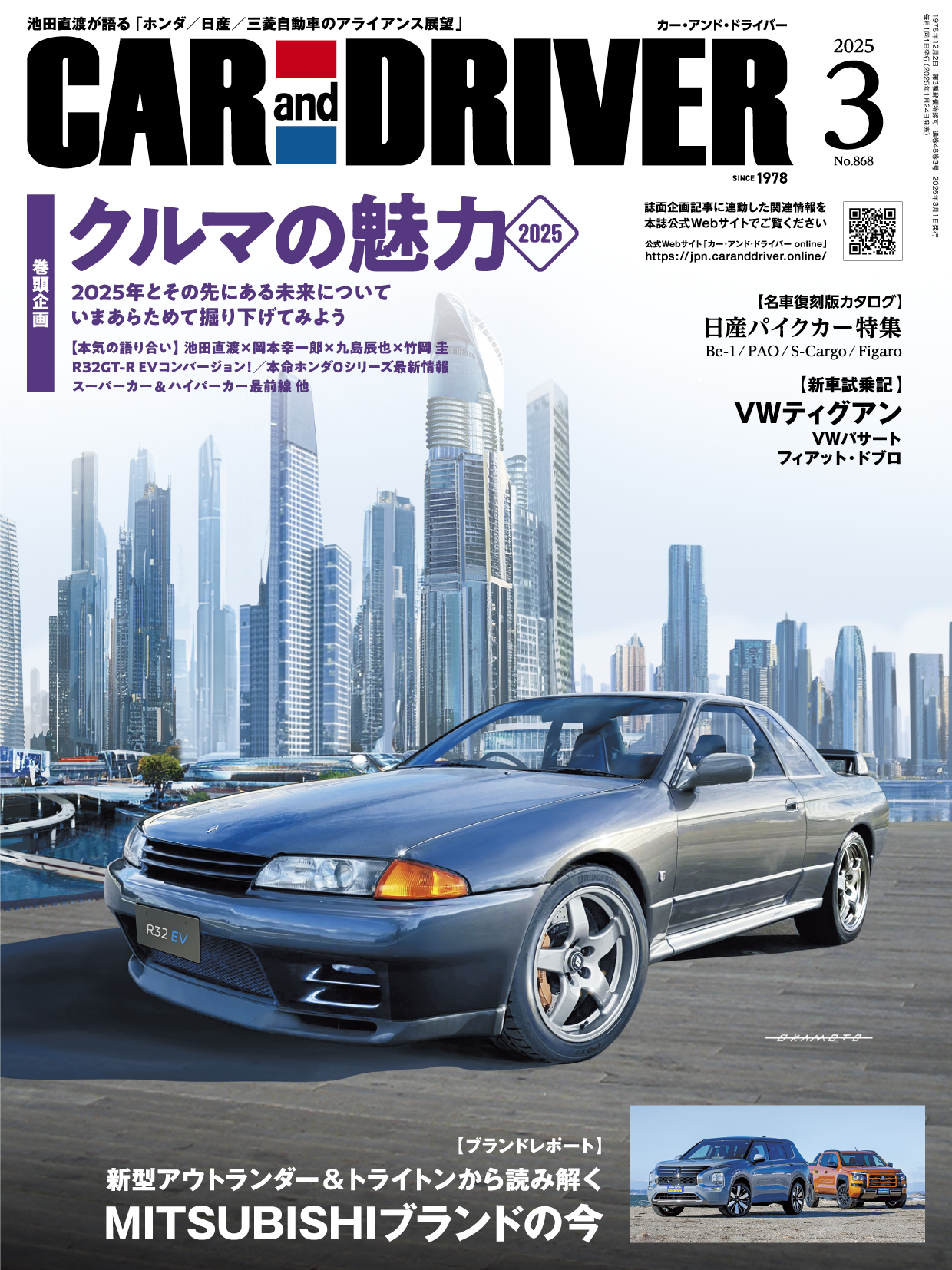

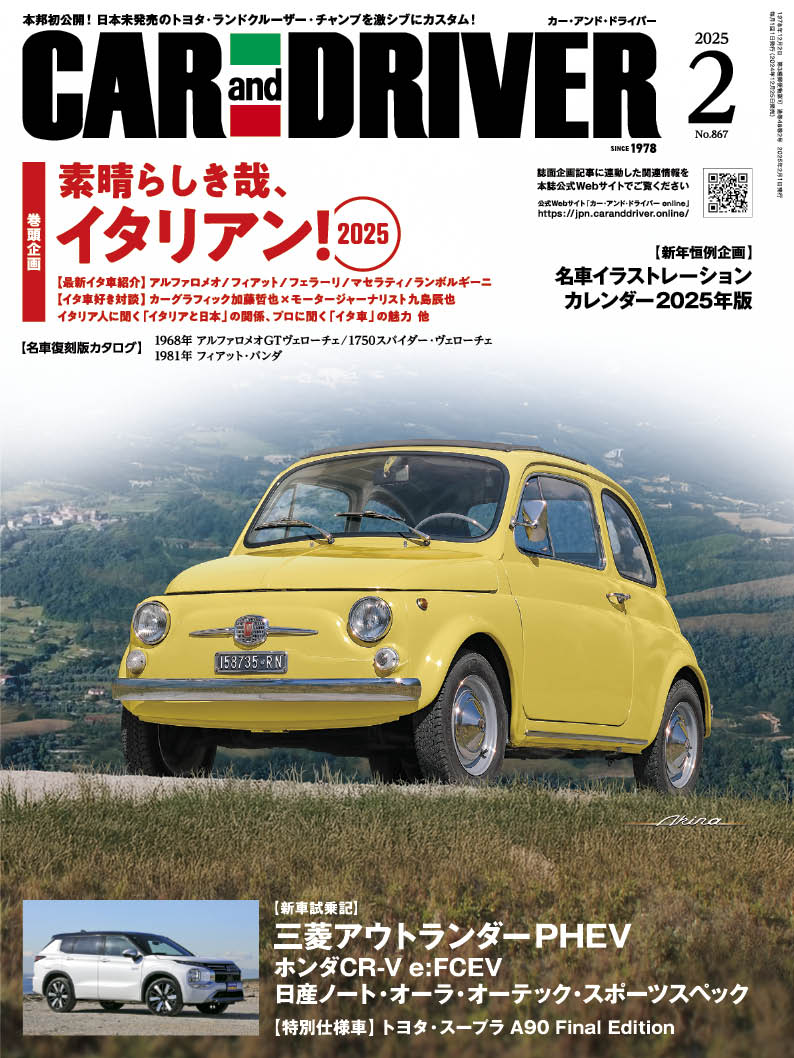

The latest issue of a Magazine

雑誌『CAR and DRIVER』

(2025年5月号)

- 巻頭企画【ポルシェの実力】911を筆頭にいま絶好調ともいえるポルシェの最新モデルを一挙整理するとともに、メーカーとしてのさまざまな取り組みを紹介する。ここまでわかった、ポルシェの今。ぜひ、キャッチアップしてほしい。

- 【名車復刻版カタログ:空冷ポルシェの歴史】1962年356/1973年911(901型)/1984年911(930型)/1991年911(964型)/1997年911(993型)

- 【新車試乗記】トヨタ・アルファード/ヴェルファイアPHEV+マツダCX-60+メルセデス・ベンツVクラス+ボルボEX30+三菱アウトランダーPHEV

![カー・アンド・ドライバーonline [CAR and DRIVER]](https://www.caranddriver.co.jp/wp-content/uploads/2023/09/cdonline-logo.png)